2025年05月02日

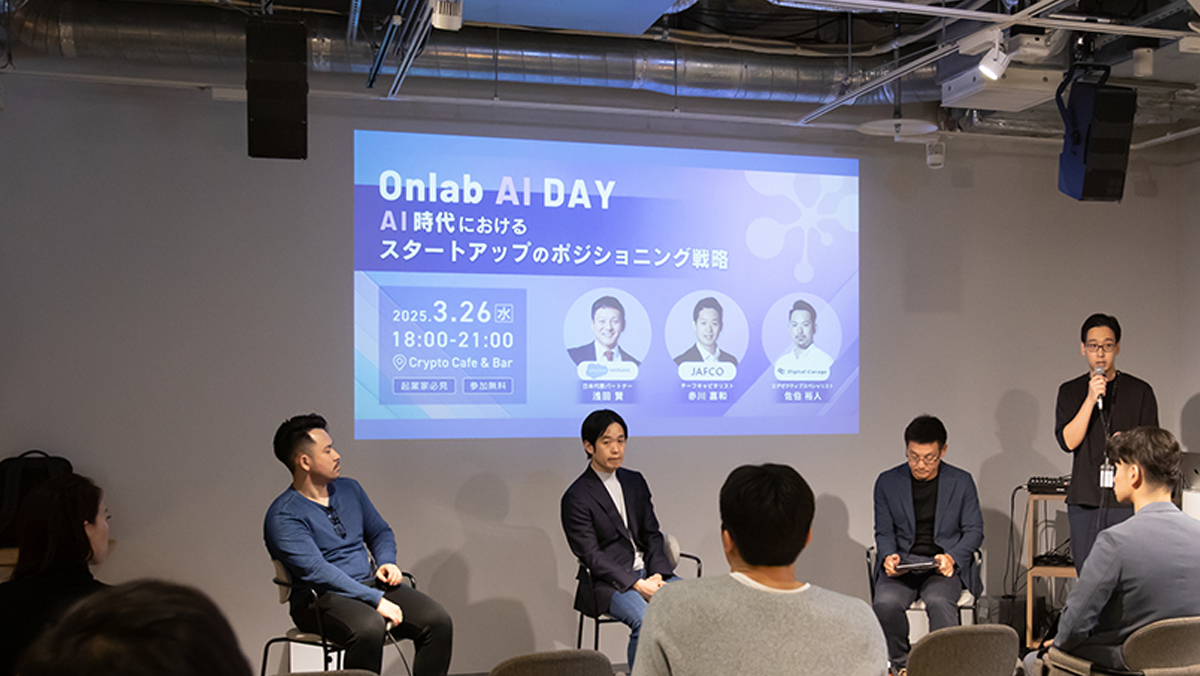

Seed Accelerator Program(シードアクセラレータープログラム)を運営するOpen Network Lab(以下「Onlab」、読み「オンラボ」)は、2025年3月26日に「Onlab AI Day 〜AI時代におけるスタートアップのポジショニング戦略〜」と題したイベントを開催しました。

ChatGPTを皮切りに、(生成)AIは日に日に社会での存在感を増しています。スタートアップにおいても、いかにAIに向き合うかが昨今の重要な経営課題となっており、自社のポジショニング(位置付け)を明確にしなければなりません。

そこで本イベントでは、AI関連の投資を積極的に実施しているキャピタリストを迎え、「AI時代におけるスタートアップのポジショニング戦略」を議論していきます。トピックはAIスタートアップの評価や特徴、成長性、AIをサービスに取り入れる際の課題、Exit、BPOとの親和性など、多岐に渡りました。今回は後編です。AIスタートアップの評価や特徴、成長性などについて語られた前編はこちらから。

※本記事は2025年3月26日イベント開催時点での内容です。

佐伯(デジタルガレージ):

投資先を見ていて、「このサービスにAIを取り入れるには少し早いかも」と感じることはありますか?

赤川(JAFCO):

SaaSは幅広い人が使う領域でハマります。一方でAIは「もっと個別最適化してほしい」「もっと複雑なものに対応してほしい」といった領域でハマる可能性が高いでしょう。そういう意味で、SaaSからAIへの変貌を考えているスタートアップにとっては、プロダクトを一気にAI仕様に変えるのではなく、少しずつアップデートする方がいい可能性はありますね。

佐伯(デジタルガレージ):

JAFCOは大企業との付き合いも多いですよね。大企業のAIに対する関心はいかがでしょうか。

赤川(JAFCO):

ファンドのLPなどから話を聞くと、大企業は総じてAIに関心を寄せているようです。それならなぜ伸びている国内のAIプロダクトの話を聞かないかというと、現時点では大企業が必要な基準をAIプロダクトが超えられていないからでしょう。

佐伯(デジタルガレージ):

今までは人とデジタルツール(SaaS)でアウトカムの精度を保っていたものを、AIで一気にリプレイスするのは、大企業からしたら確かにハードルが高そうです。

赤川(JAFCO):

リプレイスできるならしたいけれど、エラーが出てはいけないんですよね。例えば、ある業界のコールセンター業務をすべてAIが代替してくれたら素晴らしいでしょうが、現実には個別対応が必要な部分はたくさんあって、すべては捌けないわけです。もし間違えたら、導入企業にとってマイナスの影響が出たり顧客に解約されたりしてしまいますからね。そう考えると大企業としては慎重にならざるを得ないのは理解できます。

赤川(JAFCO):

投資先の製造業のAIやSaaSスタートアップから話を聞いていると、やはり精度が80%や90%ではダメなんですよね。特に製造業は、100%が当たり前の世界です。しかし現状、そこまでの精度はAIにはありません。逆に言えば、100%が達成できるサービスは伸びるはずです。とはいえそれは簡単ではない。AIだけで完結するサービスを提供するのは、しばらくは難しいかもしれませんね。

浅田(Salesforce Ventures):

関連する話をさせてください。アメリカの同僚にバーティカルAIではどんなサービスが伸びているか聞いてみたら、コーディング・プログラミング領域だと言っていました。その中でも「これをやって」とAIに依頼したら自動で結果を出すDevinみたいなサービスではなく、CursorやCodeiumといったコパイロット的なサービスだと言います。これはプログラマーの仕事をアシストして生産性を上げてくれるものです。Devinはまだビギナーレベルのアウトプットしか返してこずに、逆に手間がかかってしまう。だからプログラミングの世界ではコパイロットの方が伸びていると。もちろん将来的に逆転する可能性は十分にありますけどね。

佐伯(デジタルガレージ):

近年、国内でもスタートアップのExitとして大企業によるM&Aへの関心が高まっています。AIスタートアップのExitについてはどう考えるべきでしょうか。

赤川(JAFCO):

大企業でも「AIでこういうことをやってくれる会社ない? 良ければ買収も考えます」といった発言を聞く機会は増えていますね。

浅田(Salesforce Ventures):

Salesforce社の現在のAI担当役員(Adam Evans氏)は、元々買収したスタートアップの社長です。投資先を見渡しても、アクハイアリングも含めて上場企業がスタートアップを買収するケースは増えていますね。日本でも国内のAIスタートアップを大企業やメガベンチャーが買収するケースは増えていくのではないでしょうか。

佐伯(デジタルガレージ):

ちなみに、先ほど保険の例でハルシネーション的な話が挙がりました。ハルシネーションがあったら使いにくいという話でしたが、逆に、ハルシネーションがあっても大きな影響なく使える業界やシチュエーションはありそうでしょうか。

浅田(Salesforce Ventures):

確かに、AIはまずはハルシネーションが起きても問題がない領域で使われるでしょう。またSalesforceの話になってしまいますが、いくつかのユースケースが参考になるかもしれません。

例えば、インサイドセールスのインバウンドで来たリードのメール処理。先方とアポを取って、取れたら人間の営業にバトンタッチする、という使い方です。またコールセンターで「製品をキャンセルしたい」「配送日を変えてほしい」といった、定型のものはボットを使ってエージェントに対応してもらっています。ボットでは対応しきれない場合には、人間にバトンタッチして対処します。

赤川(JAFCO):

「ハルシネーションがあっても問題なく使えるシチュエーションから使われる」というのはその通りだと思うのですが、私はまだ明確にどこが対象となるかは把握していません。多分わかっている人はいると思うので、ぜひ教えてください(笑)。もし「自分だけは見えている」という領域があれば、その領域にぜひ挑戦してほしいです。

佐伯(デジタルガレージ):

投資先やスタートアップの中で、AIプロダクトを上手く実装し、サクセスまで繋げられている会社があれば、教えてください。

浅田(Salesforce Ventures):

Autifyというソフトウェアテストの自動化をしているスタートアップがあります。アーリーアダプターの顧客には「これはすごいね」と使っていただいていたのですが、アーリーマジョリティ以降には売り方を変えることにしました。そもそも顧客はソフトウェアのテストなんてしたくないからです。そこでAutifyは、BPO的に自動テスト環境の構築を請け負うことにしました。Autify社内のメンバーなら自社ツールも使いこなせるから、顧客が試行錯誤しながらテスト環境を構築するより効率的というわけですね。

SaaSだと、顧客が使っても自分たちでBPOとして使っても、全体の生産性はそんなに変わりません。一方、AIを活用すれば、生産性はかなり向上できる。そういったところはビジネスチャンスですよね。AIプロダクトは必ずしも顧客に使ってもらわなくてもいいというのは、投資先からの学びでした。

佐伯(デジタルガレージ):

高度なBPOに可能性があるということですね。

赤川(JAFCO):

プロダクトを顧客に提供して完結するならそれがベストですが、そうではない場合は補助的な対応をして、顧客の業務を完結させなければなりません。そういう意味で、顧客の作業をBPO的に自社で巻き取るためには、業界の知見が深い人の存在が重要になってくるでしょう。経験値がないと、顧客の「使いづらい」という言葉が本当の意味で理解できないですからね。そうこうしているうちにAIも進化して、プロダクトだけで完結できるようになってくるのではないでしょうか。

佐伯(デジタルガレージ):

その発想はなかった、面白いですね。

浅田(Salesforce Ventures):

Salesforceの投資先に、データアノテーション(編注:AIが学習するために「この画像はXX」と人間がタグ付けする作業)を扱うFastLabelというスタートアップがあります。アノテーション作業はやらなければならないけど、みんな本当はやりたくないわけです。そこでFastLabelが巻き取って、顧客の課題を解決しています。これも似た話ですね。

佐伯(デジタルガレージ):

BPO×AIをやろうとすると、そのための人材採用も必要になってきますし、利益率も下がって、特にシリーズA手前のスタートアップでは、急成長の足枷になるような気もします。その点はいかがですか?

浅田(Salesforce Ventures):

確かにそこは気になりますね。でも例えば、ひとまずBPO的なビジネスモデルで顧客を獲得した後に、AIを活用したプロダクトで粗利率を上げていくというストーリーなら問題ないと思います。

赤川(JAFCO):

その会社にしかできない高度なBPOなら、高単価にできる可能性も高いですしね。

佐伯(デジタルガレージ):

仮に、日本の市場における最適解かもしれないBPO × AIというビジネスモデルを採用したとします。一方で、AIはモデルの性能が急激に上がったり、すぐに市場の状況が変わったりしますよね。とすると、やはり自社のポジショニングをアップデートし続けることが大事かなと感じます。上手くAIの波に乗れているスタートアップの、意思決定の仕方や特徴について思うところがあれば教えてください。

浅田(Salesforce Ventures):

質問への直接的な回答にならないかもしれませんが、投資先から教訓めいた話を聞いたことがあります。

何年もサービスを運営していると、会社自体も、顧客の数も、システムも当然大きくなっているわけです。とはいえ数年前から開発しているということは、当然生成AIネイティブでサービス開発をしているわけではありません。そのため、新たにAIをサービスに取り入れるのに苦労するケースがあるようです。場合によってはゼロからサービスの作り直しを検討している会社もあります。新しい技術がどんどん出てくる中で、システムをアップデートし続けられるようにしておくのは、確かに重要でしょう。

なんていう話をスタートアップとしていたら、社長が先ほど話に出た「DevinやCursorで開発できないの?」と発言して、CTOが「そんなに簡単じゃない!」と怒っていましたが(笑)。でも近いうちにそういったサービスをフル活用して、ソフト面・開発面でスピードを上げる必要性が出てくるでしょう。実際アメリカでは、ものすごいARRを叩き出すSaaSが登場していて、その会社は少人数で、そのかわりにAI技術をフル活用しているそうです。

赤川(JAFCO):

多くの経営者・起業家がAIを研究して、自社サービスに実装しようとしています。まずはその「読み」を間違えないことがポイントとなるでしょう。ちょうどいいAIがないからといって自分たちで時間とカネをかけて開発しても、後からいいサービスが出てきてしまったらそのコストは無駄になってしまう。間違えると後々大変なわけですね。読みがどれだけ正しいのか、読みが鋭いかというのはちゃんと検証する必要があると感じています。

佐伯(デジタルガレージ):

あるAIプロダクトで戦っていくと決めた際に、そのプロダクトがマーケットにフィットしているかという点はもちろん、それを構成する技術要素をきちんと見極められるかが大事になってきそうですね。我々のような支援側も、AIについてインプットをし続け、スタートアップと向き合ってディスカッションしなければいけないと感じました。

佐伯(デジタルガレージ):

海外で既に上手くいっているツールが日本に進出することは、最近では珍しくもありません。しかもそのスピードは速くなるばかりです。一方で、グローバルを志向する国内スタートアップも増えてきました。最後に、AIスタートアップのポジショニングにおける、海外スタートアップとの競争やグローバル展開について聞かせてください。

赤川(JAFCO):

非常に難しいテーマですね。例えば2005年ぐらいには国産ブラウザがありましたが、最終的には海外製のChromeに駆逐されてしまいました。こういったケースには枚挙に暇がありません。似たようなものを日本で出しても、操作性などで海外製に負けてしまうんですよね。

逆に日本製でも戦えているのは、エンタープライズ向けのプロダクトです。国内製の方が日本の顧客理解が深かったり、何かあっても対応してくれたりといった安心感があるという強みがあるからです。AIスタートアップもこの点は同じでしょう。

海外に出て行くのは何かしらバーティカルな領域で先行して取れれば、あとは日本文化の漫画とかアニメとかエンターテインメントコンテンツの文脈で、絵を描くとか繊細な部分を突き詰めてAIプロダクトとして突き抜けていくとかで、可能性はあるんじゃないかと思います。

佐伯(デジタルガレージ):

デジタルガレージではフィンテック領域に注力していますが、請求書管理や支出管理といった業務は全世界で同じなのに、そういったサービスはグローバル展開しにくいですよね。なぜなら、国ごとの税制の違いに対応しにくいからです。逆に言えば、グローバル展開を考えたときに、いかにその地域のユニークな部分に対応するかは、重要な物差しになると思います。

浅田(Salesforce Ventures):

やはり、日本がAIのファウンデーションモデルで勝つのは難しいと思います。調達・投資できる資金量が桁違いですからね。ただ先述したFastLabelのように、日本の顧客のニーズを満たすことに特化すれば勝ち筋は十分あるでしょう。前述したElevenLabsも、日本語はまだ完璧ではありません。そういったところにチャンスは必ずあります。ただ一方で、日本語の壁で守られているということは、海外へ出にくいということでもあります。

逆に、例えばプログラミング言語やコードは全世界共通言語なので、良いプロダクトが開発できれば全世界に広がる可能性があります。ぜひそういった領域で日本発のサービスが生まれてほしいですね。

佐伯(デジタルガレージ):

本日は浅田さんと赤川さんを招いて「AI時代におけるスタートアップのポジショニング戦略」について話を聞きました。スタートアップの皆さんの役に立っていれば幸いです。ありがとうございました。

< プロフィール >

株式会社セールスフォース・ジャパン常務執行役員 Salesforce Ventures 日本代表パートナー 浅田 賢

日本IBMにてシステムズ・エンジニアとしてキャリアをスタートし、IBMビジネスコンサルティングサービスの戦略コンサルティング部門で事業戦略コンサルティングに従事。その後、2011年からインテルキャピタルにて日本市場のベンチャー投資を担当。2019年にNTTドコモ・ベンチャーズに参画し、Managing Directorに就任。2020年からSalesforce Venturesの日本代表パートナーとして日本および韓国市場でのベンチャー投資を担当。慶應義塾大学経済学部卒業、London Business School MBA

ジャフコ グループ株式会社 チーフキャピタリスト 赤川 嘉和

Consumer Tech・Medical・AI・DX・Diversity & Inclusion領域を中心にシードからレイターステージまで幅広い投資/EXIT経験を有する。主な投資実績は、ダイト、メディアドゥ、ココナラ、note、JSH、カウンターワークス、TENET、Clear、ユーザーライク、VRAIN Solutionなど。Forbes Japanが選ぶ日本で最も影響力のあるベンチャー投資家 BEST10 2025年 3位。

株式会社デジタルガレージ Executive Specialist 佐伯 裕人

Monitor Deloitte、ByteDance、ALL STAR SAAS FUNDを経て現職。AIやFintech、Enterprise Softwareを中心に、国内外のスタートアップへの戦略投資、提携、事業開発を推進。

(執筆:pilot boat 納富 隼平 撮影:ソネカワアキコ 編集:Onlab編集部)