2025年05月01日

Seed Accelerator Program(シードアクセラレータープログラム)を運営するOpen Network Lab(以下「Onlab」、読み「オンラボ」)は、2025年3月26日に「Onlab AI Day 〜AI時代におけるスタートアップのポジショニング戦略〜」と題したイベントを開催しました。

ChatGPTを皮切りに(生成)AIは日に日に社会での存在感を増しています。スタートアップにおいても、いかにAIに向き合うかが昨今の重要な経営課題となっており、自社のポジショニング(位置付け)を明確にしなければなりません。これはOnlabが支援しているスタートアップのようにシード期から意識しておくべきことでもあります。

イベントではAI関連の投資を積極的に実施しているキャピタリストを迎え、「AI時代におけるスタートアップのポジショニング戦略」をテーマに、AIスタートアップの評価や特徴、成長性、AIをサービスに取り入れる際の課題、Exit、BPOとの親和性など、多岐に渡ったトピックを議論しました。

※本記事は2025年3月26日イベント開催時点での内容です。

< プロフィール >

株式会社セールスフォース・ジャパン常務執行役員 Salesforce Ventures 日本代表パートナー 浅田 賢

日本IBMにてシステムズ・エンジニアとしてキャリアをスタートし、IBMビジネスコンサルティングサービスの戦略コンサルティング部門で事業戦略コンサルティングに従事。その後、2011年からインテルキャピタルにて日本市場のベンチャー投資を担当。2019年にNTTドコモ・ベンチャーズに参画し、Managing Directorに就任。2020年からSalesforce Venturesの日本代表パートナーとして日本および韓国市場でのベンチャー投資を担当。慶應義塾大学経済学部卒業、London Business School MBA

ジャフコ グループ株式会社 チーフキャピタリスト 赤川 嘉和

Consumer Tech・Medical・AI・DX・Diversity & Inclusion領域を中心にシードからレイターステージまで幅広い投資/EXIT経験を有する。主な投資実績は、ダイト、メディアドゥ、ココナラ、note、JSH、カウンターワークス、TENET、Clear、ユーザーライク、VRAIN Solutionなど。Forbes Japanが選ぶ日本で最も影響力のあるベンチャー投資家 BEST10 2025年 3位。

株式会社デジタルガレージ Executive Specialist 佐伯 裕人

Monitor Deloitte、ByteDance、ALL STAR SAAS FUNDを経て現職。AIやFintech、Enterprise Softwareを中心に、国内外のスタートアップへの戦略投資、提携、事業開発を推進。

イベントの冒頭には、Onlabの運営主体であるデジタルガレージの佐伯から「AI時代におけるポジショニングの論点整理」がなされました。

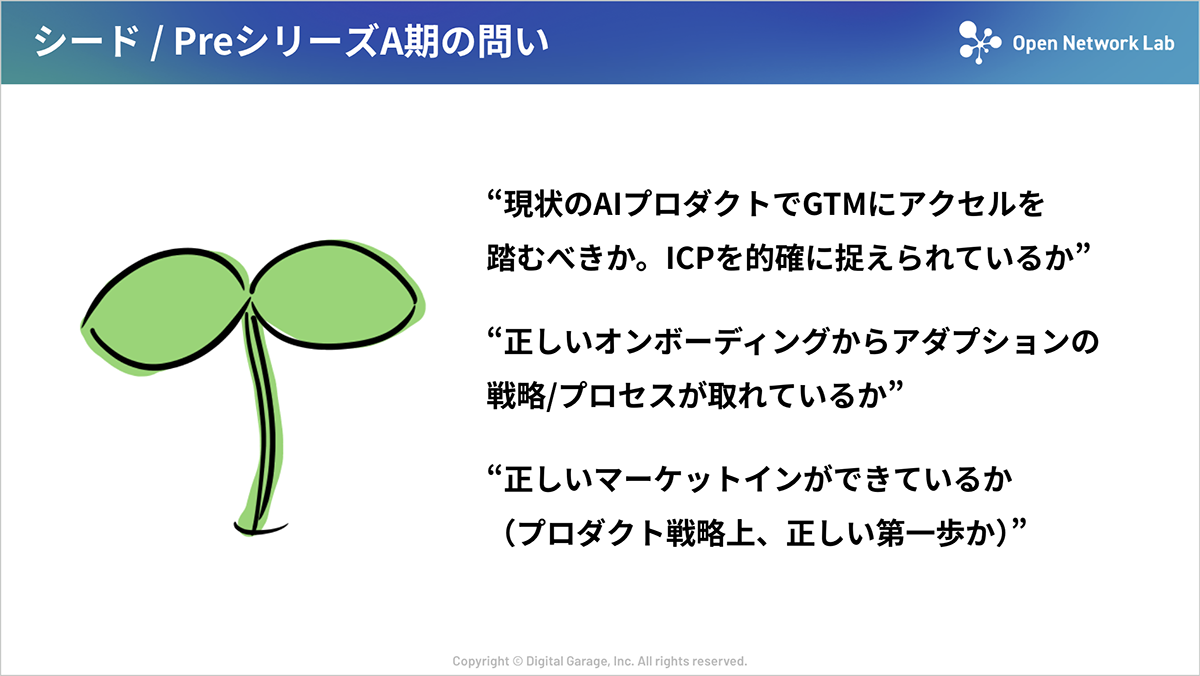

今回は、シード〜シリーズAのスタートアップを念頭に置いて議論を進めていきます。この段階では、上図の内容に気を付けて事業を進めなくてはなりません。上の3つの質問は、端的に言うと以下に集約されます。

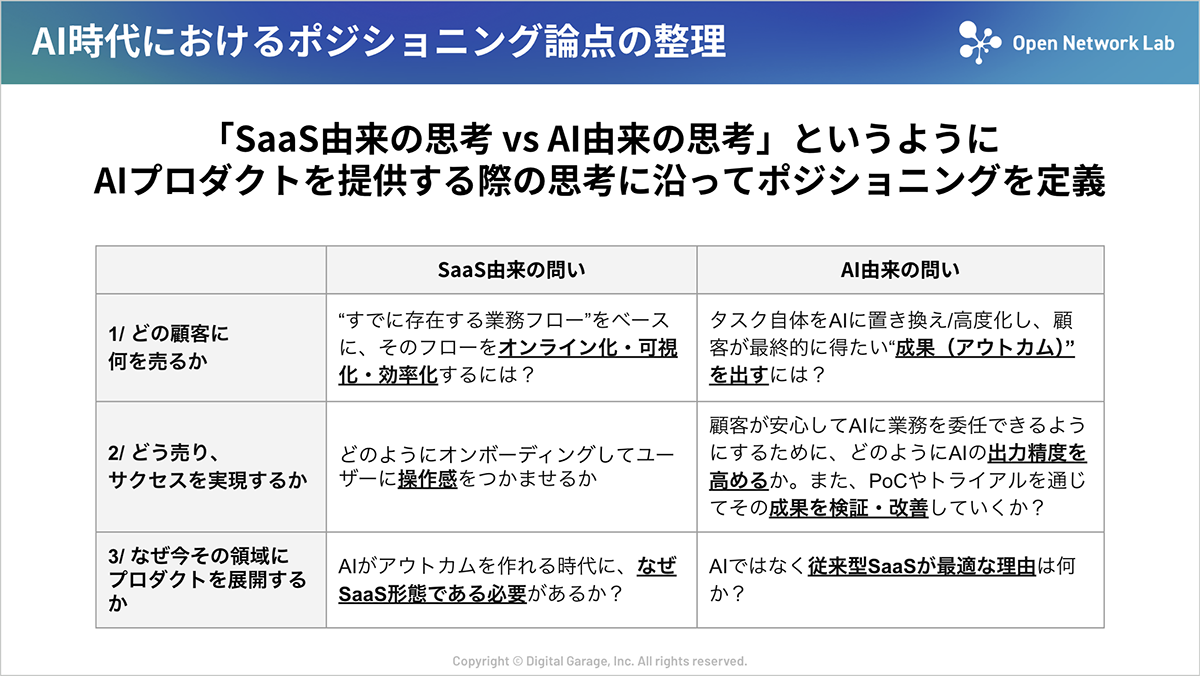

AIプロダクトの展開を考える上では、SaaSと比較すると理解が深まるかもしれません。本来は必ずしも二項対立になるわけではありませんが、上図では便宜的に「SaaS vs AI」の形式で整理しています。AIプロダクトとSaaSにおけるポジショニングは、必要に応じて考え方を変えていくべきだと言えるでしょう。

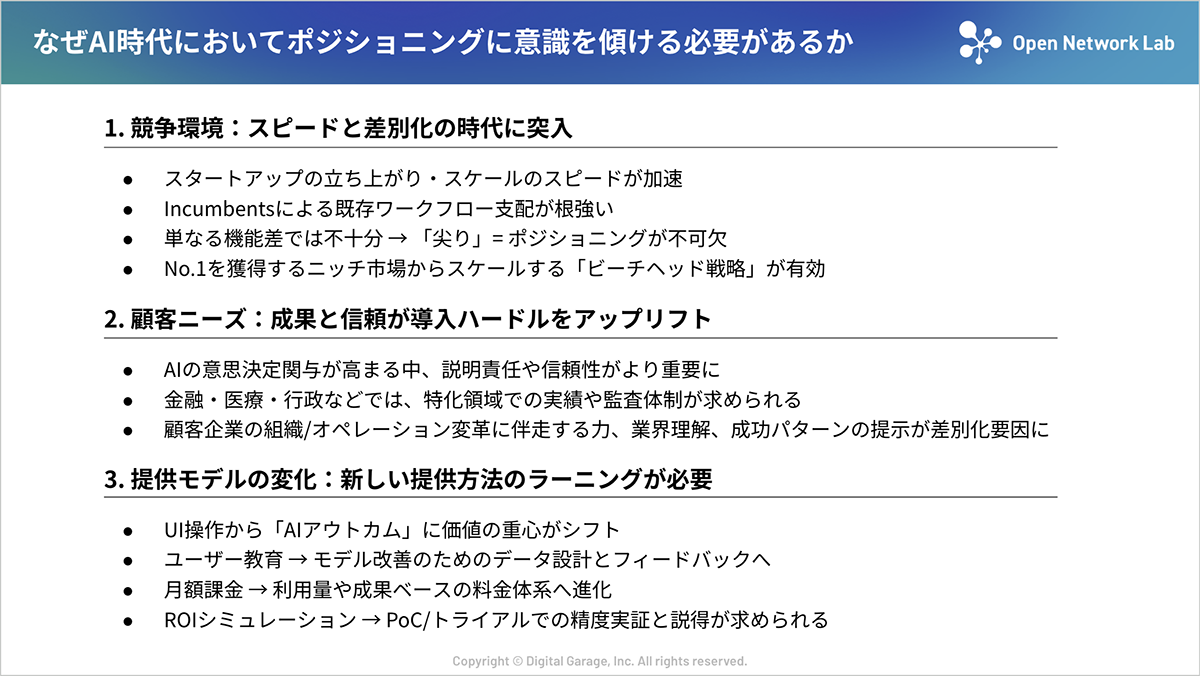

上図は、AI時代におけるポジショニングが重要になる理由を説明したスライドです。AI領域では、グローバルで大型の資金調達をするスタートアップが増加。リスクマネーが増えることにより、様々な種類のプロダクトが同時多発的に立ち上げられているのが現状です。「こういった環境の中で競争していくためには、自分たちのポジショニングをはっきりさせ、どこからプロダクト開発を始めるべきか考える重要性が増している」と、佐伯は語ります。

とはいえ、ハルシネーション(AIが事実に基づかない、もっともらしい誤った情報を生成してしまう現象)や、規制が強い業界ではAIに自律的に意思決定をさせてジョブを実行することに抵抗があるなど、AIプロダクト特有のハードルがあるのもまた事実。AIプロダクト独自のカスタマーサクセスやマーケティングの仕方もあるはずで、まだその方法論の一般解は提示されていない点にも留意が必要です。

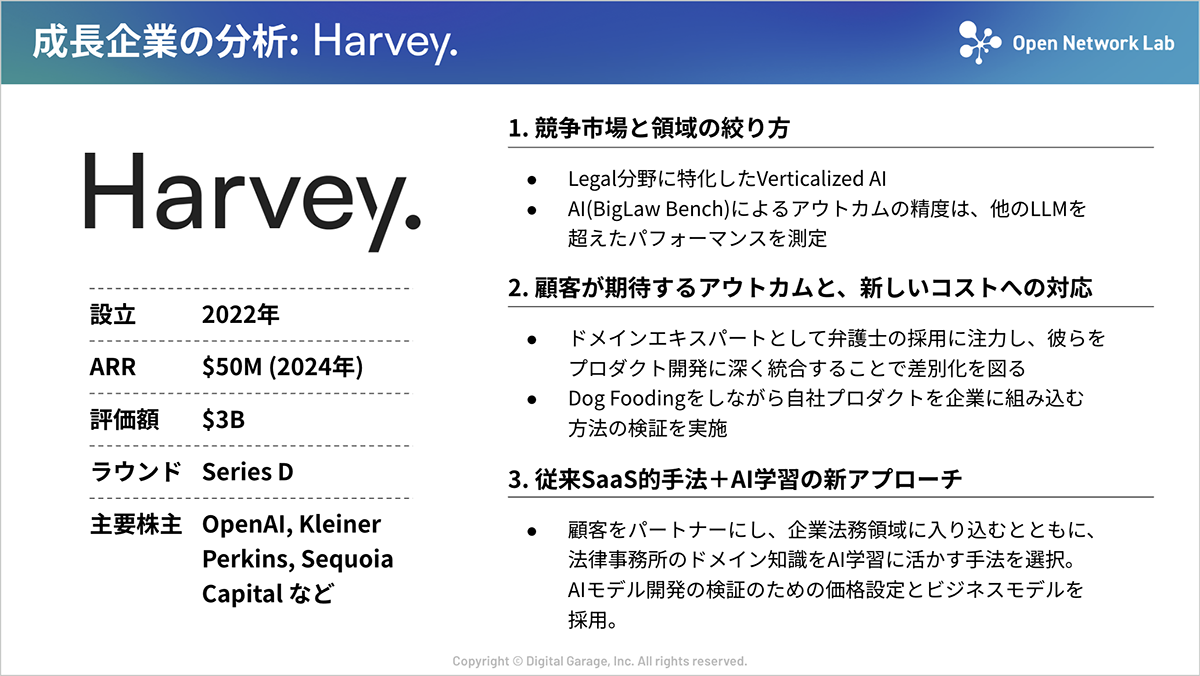

こういった状況を踏まえながら佐伯は、注目プロダクトとして「Harvey」をピックアップ。OpenAIや、Sequoia CapitalなどのトップティアVCから出資を受けている、リーガル系のAIサービスです。

同社はリーガルという領域に特化し、AIによるアウトカムの精度を高める言語モデルを独自に開発するスタートアップ。「プロダクト開発にドメインエキスパートである弁護士を関わらせていたり、自分たちのプロダクトがリーガル業務の中でちゃんと活かせるかドッグフーディング(自社製品の社内利用による検証)を実施したり、顧客が期待するアウトカムは何か検証している点に特徴がある」と佐伯は語ります。また、あえて顧客である法律事務所をパートナー企業にして、その顧客にもプロダクトを拡大し、さらなるデータを収集して、AIの精度をさらに高めるというビジネスモデルを採用している点にも注目です。

さて、佐伯からAI時代のポジショニングの頭出しをしたところで、ゲストの2人とディスカッションが始まります。

佐伯(デジタルガレージ):

まずは浅田さんに話を聞かせてください。AI×スタートアップの現状について、どのように捉えていますか?

浅田(Salesforce Ventures):

Salesforceのグローバルチームとディスカッションしていると、アメリカではAIのお試し期間が終わり、これから本格的な導入期に入っていくと見込んでいるようです。個人的には、データやセキュリティ、そのDevOpsといった領域に注目しています。

またSaaSは、ホリゾンタルが広まった後にバーティカルが広まりました。AIも同じ道を辿るでしょう。そのため今はバーティカルなAIサービスも探しています。

佐伯(デジタルガレージ):

ホリゾンタルAIへの投資基準はありますか?

浅田(Salesforce Ventures):

ホリゾンタルAIが解決する課題は、既にSaaSやオンプレミスのソフトウェアなどが解決しているケースも多いでしょう。それらに対してAIでどれだけ勝ち筋があるのか。これが判断基準のひとつになると思います。

赤川(JAFCO):

ホリゾンタルSaaSに対して、AIが同様に振る舞えるかという点は、私も最近気にしているところです。完全にリプレイスせずとも、SaaSに乗っかってもいいかもしれません。例えば、SaaSを使っている人たちに対してAIを使ってインストラクションをする、使いやすくするというものです。それによって離脱率を下げる効果を出せれば、採用される可能性はあるでしょう。

浅田(Salesforce Ventures):

なるほど。Salesforceというサービスは営業支援システムやCRM領域のプラットフォームとなっていますが、スタートアップの中には、最初からSalesforce上にサービスを乗せることを企図して開発しているケースも少なくありません。私が日本語で話しているものを私の声で英語にしてくれるText-to-Speechなどの音声技術を扱う投資先のElevenLabsもその一つです。外部の良いサービスとは製品連携をして、投資の機会があれば投資をしてパートナーシップを築くという手法を採用しています。

赤川(JAFCO):

ElevenLabsがどうなるかはわかりませんが、そのまま買収してExitというケースもあり得ますよね。

浅田(Salesforce Ventures):

そうですね。

佐伯(デジタルガレージ):

スタートアップに出資する際に、その会社を評価する必要があります。AIスタートアップ特有の論点はありますか?

浅田(Salesforce Ventures):

SalesforceとしてもAIスタートアップに何社も投資していますが、その際の評価基準は「チーム」です。創業チームにどういったリサーチャーがいて、どのようなアカデミックレコードがあるのかを評価します。AIのテクニカルなことは投資チームだけではわからないので、SalesforceのAIリサーチ部門に評価を手伝ってもらうこともあります。

佐伯(デジタルガレージ):

大事なのは、技術やチームだと。

浅田(Salesforce Ventures):

特にファウンデーションモデル(ChatGPT・Geminiなどの汎用的なAIモデル)など、インフラやそれに近い領域では、やはり技術が重要です。技術が社内にないと評価は難しいでしょう。

一方で、バーティカルなアプリケーションレイヤーで勝負する場合には、ドメインエキスパートや、専門知識、経験、データなどが重要になってくると思います。専門データにアクセスできて、どんどんリッチにする仕組みが社内にあるかどうかが大事になるでしょう。外部パートナーとの提携でもいいですが、コアな部分は社内で対応できないと、評価を厳しくせざるを得ませんね。

赤川(JAFCO):

話がAIから飛んでしまいますが、近年、ヒューマノイドロボットに注目が集まっていますよね。ヒューマノイドロボットで大事なのは技術はもちろん、お金を集める能力も重要になります。このように「何が評価で重要視されるか」は、業界やプロダクトによって答えが変わってきそうです。

ファウンデーションモデルに近いのならば技術チームが最も重要でしょうし、顧客が中小企業で、他のLLMを使いながらサービスを開発するなら、営業の方が重要となるでしょう。

佐伯(デジタルガレージ):

冒頭で共有したHarveyのように、その業界で働いていた経験のある方をダイレクトに雇う重要性が高まっていると感じています。私がサンフランシスコのハッカソンに参加した際、審査員が口を揃えて「あなたのチームにドメインエキスパートはいますか?」と繰り返していたんです。サンフランシスコというマーケットの特性上、技術はある、人もいる、お金も集まる。となったら、どこで差別するかというと、ドメインの知識になるんです。また既存のサービスがある中で、それらからリプレイスを促すのは簡単ではありません。リプレイスのためには安堵感が必要ですが、それにはその業務を実際に経験した人の知見が必要になってくる。これはシリコンバレーのエコシステムからの有益な示唆だと考えています。

とは言ったものの、実際にその業界で働いた経験や知見がない場合もあるでしょう。その場合は外からその業界を調べる必要がありますし、投資家にも説明できるようにする必要が出てきます。

佐伯(デジタルガレージ):

AIサービスはSaaSと比較されるケースも多いと思いますが、投資の観点で両者の差異として留意していることがあれば、教えてください。

浅田(Salesforce Ventures):

AIにおいては、売上げの立ち上がり方が、SaaSに比べて尋常でないケースがある点には注意が必要です。SaaSはT2D3(編注:前年比3倍、3倍、2倍、2倍、2倍の売上げ成長をすること)を目指しますが、AIサービスは売上げが1年で5倍にも10倍にもなるケースが散見されています。つまりAIにおいては、T2D3では不十分かもしれない、ということです。

赤川(JAFCO):

売上げが5倍以上にもなるというのは、どういうビジネスモデルを採用しているんですか?

浅田(Salesforce Ventures):

まずはエンタープライズ系のファウンデーションモデルで有名になったAnthropicやCohere。これらは10倍どころじゃなく伸びています。先述したElevenLabsはエンタープライズに採用されていて、9カ月で3.5倍ほどに成長しています。Runwayという、プロシューマーを顧客にする動画生成系のスタートアップも伸びていますね。今までAdobeの製品で何時間もかけて動画を作っていたクリエイターがRunwayを導入し、自らの生産性を上げています。

佐伯(デジタルガレージ):

急成長しているスタートアップに特有の、マーケティングや人材採用などで特徴的なGo To Market(編注:自社製品・サービスの顧客への届け方の手法)はありますか?

浅田(Salesforce Ventures):

それはSaaSとあまり変わらないと思います。顧客の課題をちゃんと解決できるのか。Nice to haveではなくMust haveになれているのか。マーケットの大きさも当然重要です。

・ ・ ・

前編はここまで。AIをサービスに取り入れる際の課題、Exit、BPOとの親和性などについて語られた後編はこちらから。

(執筆:pilot boat 納富 隼平 撮影:ソネカワアキコ 編集:Onlab編集部)